なぜパリで撮ったのか?

──たしかに、ストーリー内容が掴みづらいですよね?

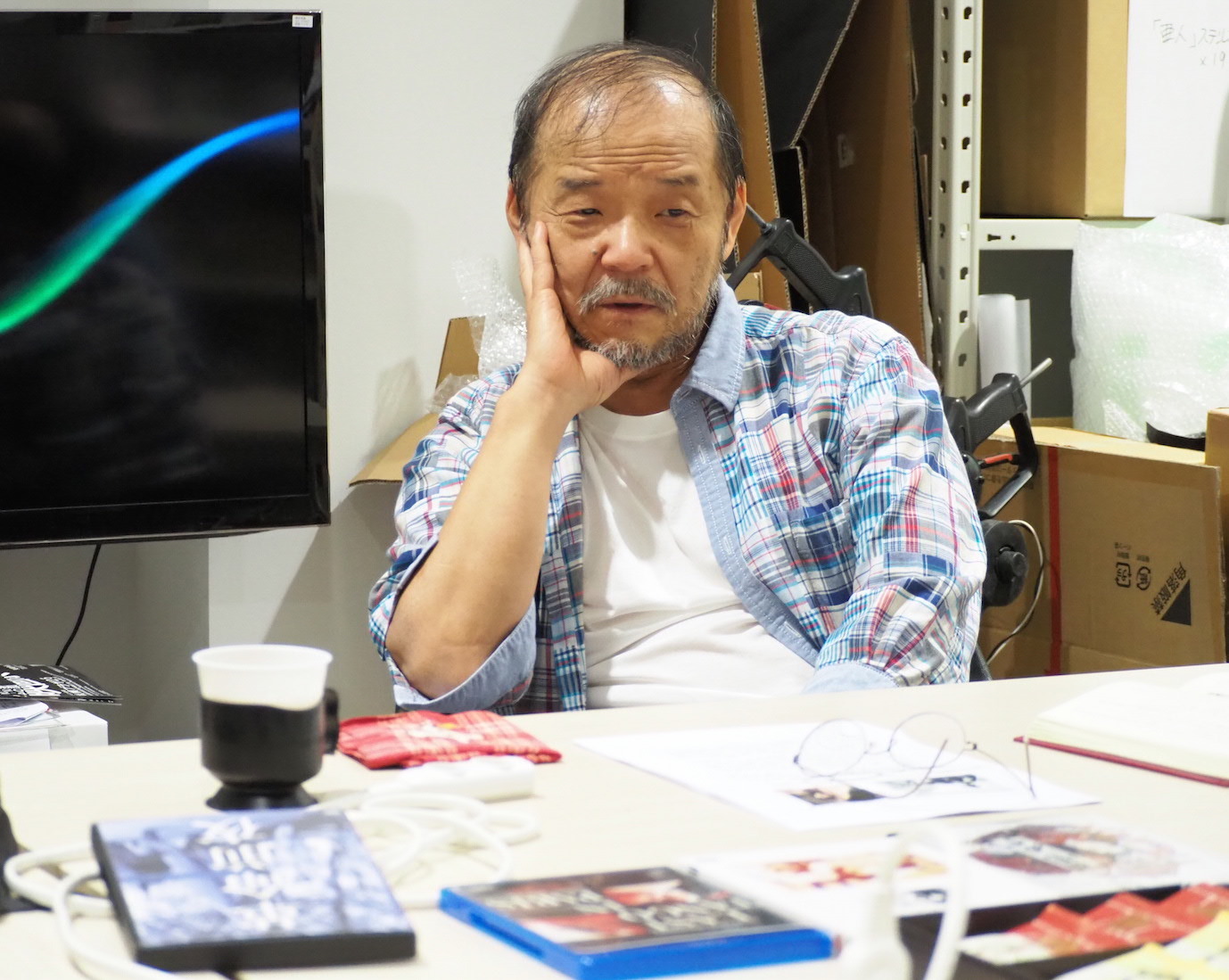

押井 冒頭の血みどろの浴槽からしてけっこう謎。たぶんマーロン・ブランドの愛人だった、あのアパートの持ち主かなんかでしょ? でもあれだってなんだったんだろう? もしかしてマーロン・ブランドが殺したの? とかね。よく見れば理解できるのかもしれないけど、分からせようと思って作ってはいない。終盤までの100分くらいは心象風景になってしまっている。陰惨な心象風景の映画だよね。

──陰惨で挫折的。まさに70年代ですね。

押井 たしかに政治的挫折の時代ではあったんだよ、早くもね。『暗殺の森』もそう。その手の挫折感みたいなものが、いつも背景にあったりする。でもベルトルッチというイタリア人が、なぜパリでこれを撮ったんだろうということを考えないと、大事な部分を見逃してしまうと思う。なぜならイタリアは政治的な意識が、その戦後的な意味も含めて日本に似ているから。映画が「戦後を描くことから再出発した」という点でも、イタリア映画と日本映画はよく似ている。日本では、もうとっくの昔に、みんな「戦後」であることを忘れちゃったけど。

──その一方で「母もの」の系譜、マザコン的な観点も垣間見えますよね?

押井 そうそう。性的なコンプレックスと、政治的な挫折がセットになっている。でもこれは僕らの世代にもあるんだよね。70年代の挫折みたいなものが。だけどベルトルッチ自身は、どう考えたって挫折とは無縁の上の階級の人間だよ。だって、バックグラウンドなしに若い頃から映画を作れるわけがないんだから。父親が作家で、教養と富のある家庭に育ってさ。たぶんルイ・マルみたいな男なんだよ。どちらもボンボンだから。ただルイ・マルとの決定的な違いは、もちろんフランス人とイタリア人の差はあるんだろうけど、ルイ・マルは映画を作りつづけられなかった。『死刑台のエレベーター』(58)をやって、『鬼火』(63)をやって、でもそのあとパッとしなくて、晩年もぜんぜんつまらなかった。「あ、この人はもう死んでんだな」と思ったもん。でもベルトルッチは最後まで監督としてしぶとかった。

──その「監督としてのしぶとさ」をこの映画にも感じますか?

押井 散漫な映画だし、ストーリーもドラマもなんにもないけど、ものすごい集中力がある。もしかしたらベルトルッチがやりたかったことのピークが、この『ラストタンゴ・イン・パリ』だったのかなとも思う。ヨーロッパの濃厚なチーズみたいな映画だよね。肉も魚もまだ食ってないけど、前菜だけでお腹いっぱいになっちゃった、みたいな。それで中間を全部すっ飛ばして、いきなりデザートが出てくる。だけどそのデザートであるはずのマーロン・ブランドが殺される場面も、ものすごくあっさりしているんだよね。彼女は男のことを愛していたわけではない。火遊びしたけど、相手が本気になっちゃって、怖くなって、死ぬほど追いかけてくるから、逃げまくって......彼女が撃ったんだっけ? 誰が撃ったんだっけ? 憶えてないけど、たしか事故っぽく死んだんじゃなかったっけ?

──マリア・シュナイダーが撃ってますよ。

押井 何回も見ているんだけど、ストーリーをすぐ忘れちゃう。これはぼーっと見ているからじゃなくて、元々ストーリーがないんだよ。だからマーロン・ブランドを撃ったのは誰だっけ? とか、そういう肝心なことすら憶えることができない。つまりぜんぜんワケが分かんない映画なんだよ。どちらの側から眺めても、心理的に納得できないし、筋がとおっていない。マーロン・ブランドがなんであんなに死にたがっているのか? あと、そもそも死にたがっているやつって、あんなにリビドーが高まるものなんだろうか? 死が目の前に近づくと、動物として性本能に支配されるという定番の説もあるけどさ。「ホントかな。信じられないなあ」といつも疑いながら見ている。