ⒸPiyocchi

ⒸPiyocchi

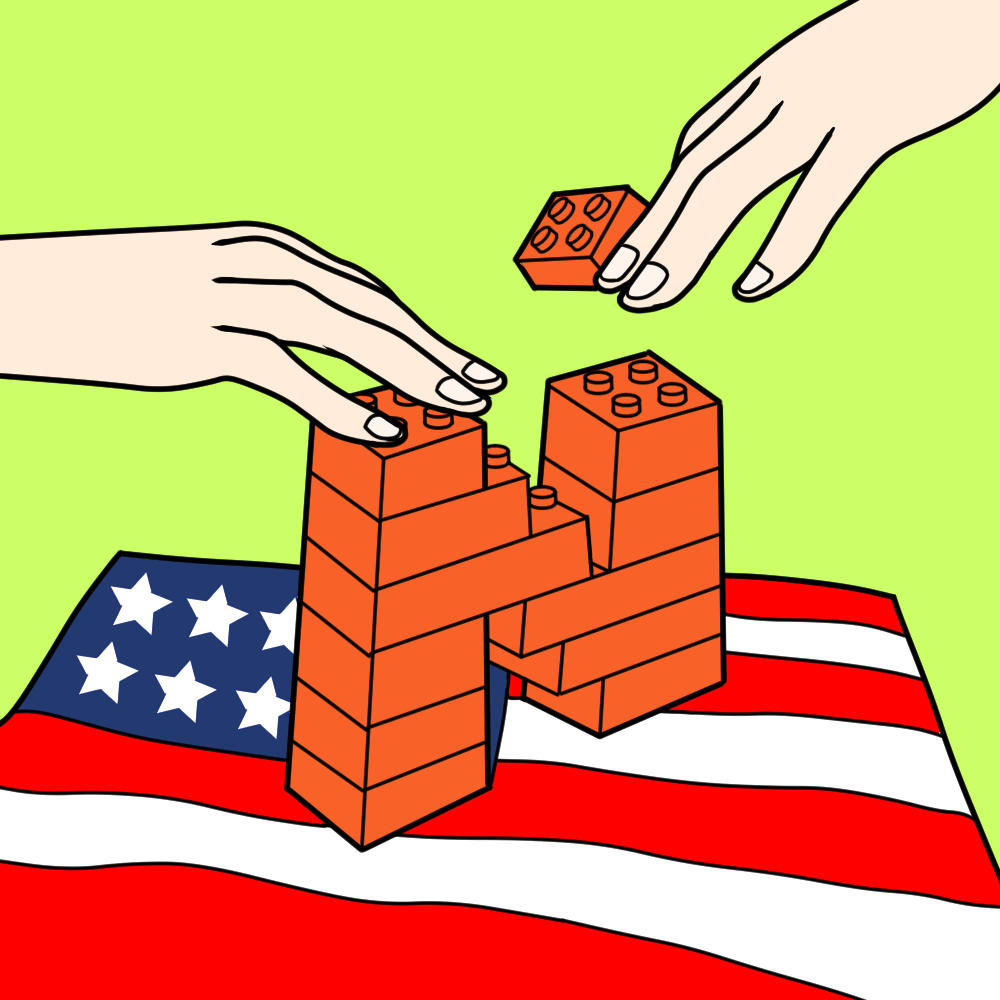

「戦争」としてのオピオイド危機

アメリカにおけるオピオイド危機は、英語で「オピオイド・クライシス」あるいは「オピオイド・エピデミック」と呼ばれる。もちろん、薬物被害の爆発な広まりとウィルスの感染爆発は別物だが、世紀の変わり目ごろから始まったオピオイド・エピデミック(予想を超えた規模での流行)は、2020年代の始まりに世界を襲った新型コロナウィルスのパンデミック(世界的流行)に勝るとも劣らぬ脅威としてアメリカ社会に広まったのである。

そんなオピオイド・クライシスの走りとなったオキシコンチン被害を描いた作品は、ドラマ『ペイン・キラー』(2023)のみではない。たとえば、ディズニープラスで配信されているマイケル・キートン主演作『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』(2021、アメリカではHuluで配信)は、同タイトルのノンフィクション書籍を原作にしたシリアスな劇映画だ。

『ペイン・キラー』の監督ピーター・バーグは、とあるインタビュー記事にて『DOPESICK』との「かぶり」を指摘され(インタビューアーは、1998年公開の映画『アルマゲドン』対『ディープ・インパクト』のような関係を例に挙げている)、以下のように答えている。

バーグ オキシコンチンを戦争にたとえてみよう。あまりに長く、犠牲者の数も途方もない歴史的な戦争だ。たとえば中東戦争についての映画がたくさん撮られているように、そこにはいくつもの物語がある。今回の場合は、そのひとつが『DOPESICK』であり、『ペイン・キラー』なんだ。(引用者訳)(※1)

オキシコンチン被害という良くも悪くもキャッチーな題材を、1947年から73年に至る「中東戦争」になぞらえたバーグの言葉が意味深いのは、オキシコンチンに端を発する「オピオイド・エピデミック」が、その発生から四半世紀を経た今もなお終息の兆しをみせていないという厳しい現実がその背後にあるからだ。

ちなみに、『DOPESICK』が公開された2021年には、HBO制作の2部構成のドキュメンタリー『巨大製薬会社の陰謀 / THE CRIME OF THE CENTURY』(2021、U-Nextで配信)もまた公開されており、同作の監督・脚本を務めるアカデミー賞受賞監督のアレックス・ギブニーは、その後『ペイン・キラー』の製作総指揮のひとりにも名を連ねることとなった。

ほかにも、ドキュメンタリー映画『美と殺戮のすべて』(2022、アマゾン・プライムで配信)は、写真家ナン・ゴールディンによる反オキシコンチン/反パーデュー・ファーマ社運動を取材した異色作だが、同作と『ペイン・キラー』ならびに『DOPESICK』の関係については、映画プロデューサー・デヴィッド・ハンターによる、以下のような分析が参考になるだろう。

『DOPESICK』のラストシーンは、このドキュメンタリー映画と同じ映像を多用しながら、グッゲンハイム美術館でのゴールディンの抗議活動をとどめの一発として描いている。一方の『ペイン・キラー』では、リチャード・サックラーは真の裁きを受けることなく逃げ切ることとなるが、サックラー一族の名声を剥奪しようとするゴールディンの試みが、精神的に追い詰められたサックラーが孤独のうちに苦しむといったシーンにおいて寓話的に描かれている。(引用者訳)(※2)

かくして、さまざまな角度からオピオイド・エピデミックに迫ってみせる一連の映像作品は、ときにライバルとしてストリーミングサービスの加入者を奪い合いながらも、全体としては一つの大きな「物語」を紡ぎ出すことで、「戦争」としてのこの危機を乗り越える方策をともに探ろうと、私たちに呼びかけるのであった。

正義の薬剤師(ファーマシスト)

ここでもう一つ、上述した作品群に先駆けてネットフリックスが制作したオリジナル・ドキュメンタリー『ザ・ファーマシスト オピオイド危機の真相に迫る』(2020)を紹介しておこう。

『巨大製薬会社の陰謀』の前年に配信された同作は、アメリカ南部の片隅で働く薬剤師の視点から、オキシコンチンの悪夢を生々しく描き出すリミテッドシリーズだ。ただし、シリーズの第1話を見終えただけでは、なぜ本作に「オピオイド危機の真相に迫る」という副題が付されているのかは判然としないだろう。

シリーズ全体の主人公は、白人男性の薬剤師ダン・シュナイダー。彼にはダニーという息子がいたのだが、1999年4月、彼はコカインを買いに行った先で何者かに殺されてしまう。目撃証言にもとづき警察は犯人逮捕に動いたものの、事件当日、容疑者はすでに服役中であったことが分かり捜査は難航。諦めきれないダンは、執念でマディングという名の第一通報者を見つけ出し、彼女の口から真犯人の名前を聞き出すことに成功する。あとは、無事にマディングが証言台に立ってくれれば事件は解決なのだが、彼女のもとには命の危険すら覚えるような脅迫状が届いていた──。

と、ここまでが第1話のあらすじで、このエピソードのみでも視聴者である私たちは十分に胸をしめつけられる。しかし、息子の死の遠因となった薬物汚染の現実は、薬剤師としてのダンをさらに大きく成長させ、そして彼を「オピオイド・エピデミック」という新たな物語の主人公へと変えていく。

マディングが無事に裁判での証言を終え、当時16歳だった犯人は有罪となり、そしてダンは一種の燃え尽き症候群に陥ってしまう。ふつうには戻れぬ日々のなかで、それでも午後の数時間だけは薬局のカウンターに立ち続けたダン。やがて秋になり、ようやく回復の道筋をたどり始めた彼は、店を訪れる若者たちの動向に、深刻な変化が起きていることに気づき出す。当時のことを思い出して語る、ダンの言葉に耳を傾けてみよう。

ダン 依存が強烈なものだということは理解している。息子がそれを教えてくれたからね。しかし、薬学の授業で依存のことは教わらなかった。カウンター越しに立つ薬剤師が考えるべき問題だとは思われていなかったんだろう。

ブラッドリー薬局に復職した私は、自分がそれまで薬物依存の問題についていかに無知であったかを思い知った。18歳、19歳、20歳、25歳......と、息子と同じくらいの年齢の子どもたちが目につくようになったんだ。彼らは健康であるにもかかわらず、強力なオピオイドの処方箋を手にやってくる。目当てはオキシコンチンだ。〔訳者注:ネットフリックスの字幕では、成分名である「オキシコドン」と表示〕(※3)

合法の麻薬としてオキシコンチンを買い求めにくる若者たちに、亡くなった息子の姿を重ねていくダン。自己回復の一環として、誰にも言えない心のうちをカセットテープに吹き込んできた彼は、あるときからそのレコーダーを店内に忍ばせ、オキシコンチンを求めて薬局を訪れる若者との会話を録音し始める。

ダン 君を診てくれた女性というのは、〔オキシコンチンをみだりに処方している医師の〕クレゲットなのか?

女性患者1 あのときは胃の調子が悪かったの。

ダン 彼女からは何も?

女性患者1 ええ。

ダン あれはとっても危険な薬なんだ。服用の仕方を気をつけなくちゃならない。

***

ダン どのくらいの期間、クレゲットに診てもらってる?

男性患者 2、3年ぐらいかな?

ダン 2、3年だって?

***

ダン 診療時間は何時なんだ?

女性患者2 どうだろう。午前3時半過ぎに行ったこともあったかな。

ダン 夜間診療しているクレゲットのところには、どのくらいの患者が集まってる? 10人か、20人か、それとも30人?

女性患者2 いや、そんなもんじゃないわ。100人くらいよ。

ダン その中に松葉杖をついている患者は?

女性患者2 ゼロよ。(※4)

すでにしてオキシコンチンの依存者となってしまっている患者たち。彼らとの会話から浮かび上がる「クレゲット」なる医者は、そのオピオイドの処方ぶりからして、医師免許を持つドラッグディーラーと見なされても仕方がない。

そして、彼女のようにオピオイドを不法に処方する診療施設は「ピル・ミル」と呼ばれ、当時も今も、アメリカ各地で「診療」を続けている。もちろん、そうした不正の様子は、劇映画やドラマでもきわめてビビッドに再現されているけれど、ドキュメンタリー『ザ・ファーマシスト』がそれらと比較にならないほどリアルであるのは、先の引用にもあるような、作品づくりとはまったく無関係なところで録音された名もなき市民たちの「声」の集積が、「ピル・ミル」に象徴される現代アメリカの狂気を、どこまでも「日常」の延長線上にあるものとして描き出しているからに他ならないのだ。

啓発から娯楽まで

たとえばドラマ『ペイン・キラー』を、オピオイドという「合法」な薬物をめぐる戦争の記録とするならば、『ザ・ファーマシスト』は、さしずめ従軍記者による手書きのメモのようなものと言えるかもしれない。いずれから見始めても、オピオイド・エピデミックという「歴史」への理解は深まるけれど、できることならば、互いが互いを補完するようなかたちでの視聴がおすすめだ。

そしてもし、『ザ・ファーマシスト』以前のアメリカにおける深刻な「オーバードーズ」事情を知りたければ、地元の薬物汚染に立ち向かう3人の女性たちの日々を追ったネットフリックスの短編ドキュメンタリー『ヘロイン×ヒロイン』(2017、アカデミー賞候補作)を見てほしい。そのうえで、オキシコンチン以後のオピオイド危機の物語を知りたければ、ポスト・オキシコンチンとも呼ぶべきペインキラー「サブシス」を題材にしたネットフリックス映画『ペイン・ハスラーズ』(2023)も悪くないだろう。さながらマーティン・スコセッシ監督の『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(2013)をオピオイド業界に移し替えたような同作は、『メリー・ポピンズ リターンズ』(2018)の主人公をつとめたエミリー・プラントを主演とするブラック・コメディであり、オピオイド・エピデミックに加担してしまった販売員たちにも、一定の理解と釈明の余地を与えている。

アメリカのリアルを垣間見せてくれるネットフリックスのコンテンツは、必ずしもシリアス一辺倒ではない。世界中で深刻化するあらゆる薬物のオーバードーズ問題についても、啓発から娯楽に至るまで、ネトフリはさまざまなアプローチを私たちに示してくれる。いったい、ペインキラーは何を救い、何を殺してしまったのか。そうした問いに答えるためにも、私たちは悲劇的な結末に至らざるをえなかった当事者たちの「物語」にもっと耳を傾け、目をこらすべきなのだろう。もちろん、過度の「イッキ見」には十分注意を払いながら。

───────────────────

本稿に引用されているネットフリックスからの引用は、配信されている日本語・英語字幕を参考にして、引用者が翻訳したものである。

(※1)https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/peter-berg-painkiller-openings-opioid-crisis-taylor-kitsch-1235569283/

(※2)https://collider.com/all-the-beauty-and-the-bloodshed-hbo-painkiller-dopesick/

(※3)『ザ・ファーマシスト オピオイド危機の真相に迫る』エピソード2、ネットフリックス、2020.

(※4)『ザ・ファーマシスト』エピソード2、2020.