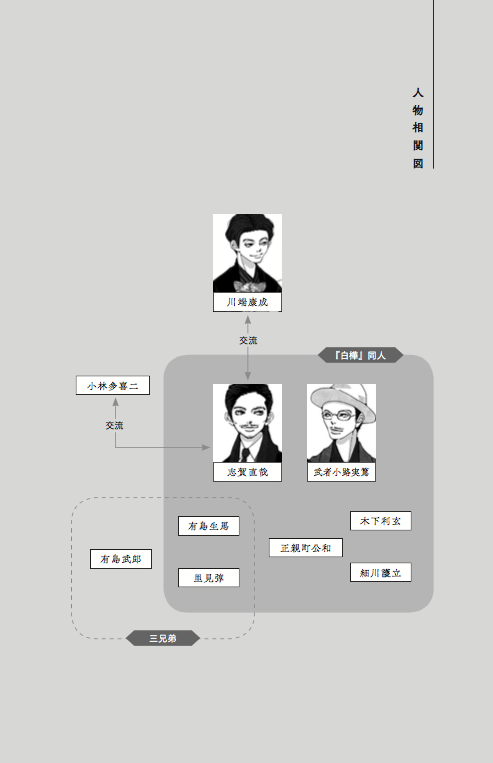

石井千湖『文豪たちの友情』発売記念として、特別に本の内容の一部を公開します。第三回は、志賀直哉と武者小路実篤。二人の友情物語を、どうぞお楽しみください。

◇「友達耽溺」の人

志賀直哉は「友達耽溺」の人だ。

雑誌『白樺』の同人だった里見弴が「青春回顧」という随筆にこんなことを書いている。

若い頃の親しい友達同士は、いくら逢っても、もうこれで逢い足りた、沢山だ、とはめったに思うものでないが、それにしても、『白樺』の仲間くらい、訪ねる、遊びに来る、誘い合わせてどこかへ一緒に行く、という風に、年がら年じゅう、誰かしらと顔を合わせていたのも少なかろう。小栗風葉の小説の題から、そのころ流行語になりかけていた「耽溺」というのを、冗談に取りあげて、それを「友達耽溺」と呼びならわしたこともある。なかにも志賀は、この方の耽溺では、断然一頭地を抜いていた。

友人と会うことに多くの時間を費やし、一度会うとなかなか別れることができず、送り狼のようになって、そのまま自分の家に泊めたり、相手の家に行ったりしていたのだそうだ。志賀が最も耽溺した友人は、武者小路実篤だろう。

志賀は一八八三(明治十六)年、宮城県生まれ。祖父は旧相馬藩の家令で足尾銅山の開発にも関わった人であり、父は実業家として成功し、莫大な財産を築いた。

実篤は一八八五(明治十八)年、東京都生まれ。二歳のときに子爵だった父が亡くなったので、華族とはいえ財政的にはやや厳しい家庭で育った。

二人とも初等科から学習院に通っていた。実篤が中等科六年、十七歳のとき、二回落第した志賀が同級になったことが親しくなったきっかけだ。ただ、当初はたくさんいる友人の一人だった。運動が得意で目立つ生徒だった志賀には、里見弴の兄でのちに画家になる有島生馬という親友がいたのだ。

お互いの家を頻繁に行き来して、手紙で読んだ本の感想や近況を報告しあうようになったのは高等科に上がってからのようだ。ちなみに少年時代の実篤は、まんじゅう、最中、お汁粉などあんこが使われたお菓子が大好物で、あだ名は「おはぎ」。書簡の署名もときどき「OHAGI」になっている。かわいい。

◇相合傘で語り合った日

ともに輔仁会という学習院の校友会の演説部委員に選ばれたことが、二人の間を近づけたという。実篤の自伝『或る男』によれば、あるとき彼らは訳詩集『海潮音』で知られる英文学者の上田敏に演説を頼んだ。ところが、学習院の院長に〈文科の人の演説はどんなことを云ふかわからないから〉と反対され、快諾してくれた上田に断りを入れに行かざるを得なくなってしまう。

その時、始めて志賀が、有島が西洋へ行つてから、本当に心を打ちあけて話す友達がゐないので、彼にさう云ふ友達になつてほしいやうなことを、何かの話のついでゝ云つた。

このことは彼には意外であつたと同時にうれしかつた。彼は志賀にはよき友の多いことを知つてゐた。(中略)

処がその志賀から、彼は信用されたので、彼はよろこんだ。そして二人で興奮して、雨がざあ〴〵降る中を、番傘一つをさして、話しつゞけて出かけた。電車にもわざとのらなかつた。

当時、実篤はロシアの文学者トルストイに傾倒していた。貴族の家に生まれながら農奴を解放しようとしたトルストイの博愛と非暴力主義に強い影響を受け、「ト」という字を見るだけで顔を赤らめてしまうくらい好きだったが、周りにはあまり話せる相手がいなくて寂しかったらしい。志賀は日露戦争に際して非戦論を唱え、足尾銅山鉱毒問題を追求した内村鑑三の聖書講義に通っていた。つまり、お坊ちゃんばかりが通う学習院で自らの恵まれた境遇に疑問を抱いていたマイノリティ同士、意気投合したのだと思う。

同じ出来事について、志賀は「或る旅行記 青木と志賀と、及び其周囲。」という未完成の小説に書いている。引用してみよう。

運動好きで何にでも人々の中心になつて騒ぎ得る彼は学校でそれを(原文ママ)孤独ではなかつた。左うして親しい有嶋がゐなくなつたといふ事がそれ程堪えられない程彼を寂しくしたのでもなかつたが、其時分男同士の恋で、彼はカナリ苦しむでゐる時だつた。こんな事が二人を段々近よらせて行つて、飯を食ひながら、二人は親しい友達にならうといふ事を約したのである。(中略)

二人は雨の中を糀町の元園町から本郷の片町十番地まで歩きながら話した。志賀はその時初めて武者に恋のある事を聴いたのである。武者は自分の恋といふものを初めて、他人に話したのである。然し志賀は男同士の恋の事は話せなかつた。

実篤は知らなかったが、恋に悩める者同士という共通点もあったわけだ。

二人はその後、富士山麓、甲府、信州、前橋、赤城山を徒歩でまわる旅に出かけ、さらに友情を深める。そして志賀はビリから六番目、実篤はビリから四番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学した。

◇『白樺』創刊のころ

一九〇七(明治四十)年四月、志賀と実篤は学習院時代からの友人である正親町公和、木下利玄と四人で「十四日会」という文学の研究会を始めた。八月、文学に専念したくなった実篤は大学を辞める。同時期に、志賀は女中のCと結婚の約束をする。父は激怒し、認めてくれない。志賀は戦うが、Cは実家に連れ戻されてしまう。

八月三十日の志賀の日記にこんな記述がある。

朝武者来る、共に泣く、

午后祖母と話す、祖母と和す、事定まれりと喜ぶ、夜母の手紙を見る 武者来りて、Cはいまだ此地にいるといふ、

実篤は朝に来て志賀と共に泣き、夜にもう一度来てCの居場所を教えるのだ。その後も実篤はたびたび志賀に会い、家族を説得しようとするなど、友のために行動する。結局彼女とは別れることになるが、この事件は更に志賀と実篤の距離を縮めたに違いない。のちに実篤が小説『お目出たき人』に描いた大失恋を経験したときは、志賀も自分のことのように悲しんだ。

やがて「十四会」のメンバーは雑誌の発刊を夢見るようになった。『白樺』という誌名も決まるが、計画は頓挫。志賀のすすめで実篤は小説五編、論文七編、新体詩七編を収めた『荒野』という本を自費出版した。「十四会」の仲間たちは回覧雑誌を作り、お互いの作品を批評するようになる。

実篤は柔和な顔立ちで発言もゆるふわなイメージがあるが、実は思ったことをはっきり伝えるタイプ。志賀の作品に対してもつまらないときはつまらないと言う。逆に志賀から辛辣な評をもらって落ち込むこともあるが、小説の狙いをヘンテコな図にして送り返したりするのだ。志賀が別の友人の家に行って自分に電話をかけなかったときは、

僕はおこつてゐる、ほんとにおこつてゐる、あとで電話をかけておこるが今はハガキで怒る、

と書いたハガキを出す。志賀が耽溺してしまうのもわかる気がする。やることなすこと面白い。

一九一〇(明治四十三)年四月、ついに雑誌『白樺』を創刊。元「十四会」のメンバーに帰国した有島生馬、生馬の兄の武郎、学習院の後輩たちが同人として加わった。『白樺』はいち早く西洋美術を紹介するなど、従来の文芸誌とは違う趣向で注目を集めた。自由な気風も若者に支持された。志賀は大学を中退する。ところが、友達に耽溺しすぎて、だんだん疲弊していく。翌年の一月七日の日記にはこういう記述がある。

皆が自分に対して少し悪意を持ち出したやうだ。自分が他人でも少しは悪意をもつかも知れない。然し、といつて、他人が尤もで自分が悪いんだとは思へもしない。

勝手にしやがれ。と思ふばかりだ。

趣味でも考へでも何んでも皆に雷同する事がヒドクつらくなつた。好き嫌を発表する事を避ける習慣をつけないと直ぐ他人と衝突する。

近頃は総ての人が下らないやうに思へて来た。それは恐らく他人が自分を下らなく思ふからかも知れぬ。何しろ仕事をしなければ駄目だ。さうして仕事で安心をしなければ駄目で、それの出来ない時を考へる必要はない。

寂しがりのくせに人嫌いなのだ。十二月になると、志賀は実篤に〈不快と不安〉を与えられたから、一年間『白樺』と縁を切って自分の仕事をすると手紙で宣言する。しばらくすると志賀は『中央公論』に発表した「大津順吉」で初めて原稿料を得て、作家の道を歩みだす。父との不和のため尾道に移るなど、引っ越しも繰り返すようになる。

◇君も僕も独立人

実篤は二十七歳のとき竹尾房子と、志賀は三十一歳のときに実篤の従妹の勘解由小路康子と結婚。二組の夫婦は相次いで千葉県の我孫子に移り住む。また関係は濃密になるが、一九一八(大正七)年、大きな変化が起こる。実篤が宮崎県児湯郡木城村に「新しき村」を創設するのだ。

「新しき村」は宗教性も政治性もないコミューンのようなものだ。村民は協力して農作業を行い、芸術を楽しみながら共同生活を送る。みんなが自己を生かせるような社会にしたいという実篤の理想に共鳴して、全国各地から「新しき村」に若者が集まる。しかし村の建設にも運営にも莫大な費用が必要だった。実篤は小説『友情』を『大阪毎日新聞』に連載するなど、懸命に働く。志賀は経済的危機に陥った実篤を何度も助ける。実篤の手紙を読むと、ちょくちょく借金の依頼をしているのに楽天的で、高価な美術品を買ったりもするところがすごい。志賀は子を病で失った悲しみに打ちひしがれたりしつつも『城の崎にて』『和解』などを発表し、作家としての評価を高めていく。

一九二三(大正十二)年、関東大震災が発生して、『白樺』が終刊になった。その前年に房子と離婚して飯河安子と再婚した実篤は、やがて「新しき村」を離れ、村外会員として村を支えるようになる。昭和に入って円本という廉価本のブームが起こり、多額の印税を得たときも「新しき村」の活動と借金返済に費やした。ところが、しばらくするとプロレタリア文学の隆盛と世界恐慌により、原稿依頼がまったく来なくなる。

一方、奈良で暮らしていた志賀は、プロレタリア作家の小林多喜二と会う。多喜二は志賀を尊敬し、手紙を送っていたのだ。一九三三(昭和八)年二月、多喜二が特高警察に捕らえられて拷問死する。志賀は二十二日の日記にこう書いている。

小林多喜二二月二十日(余の誕生日)に捕らへられ死す、警官に殺されたるらし、実に不愉快、一度きり会はぬが自分は小林よりよき印象をうけ好きなり アンタンたる気持になる、不図彼等の意図ものになるべしといふ気がする、

年齢も生まれ育った環境も思想もかけ離れていたし、ほんの短い間の交流だったが、多喜二に対する友情は純粋で美しい。その後、志賀は奈良で大作『暗夜行路』を完成させた。

やがて第二次世界大戦が始まる。絵を描いたり、伝記小説を書いたり、欧米を旅したりして失業時代を乗り越えた実篤は、文筆で国に尽くそうと考え、内閣情報局と大政翼賛会のバックアップで生まれた文学者団体・日本文学報国会の劇文学部会長を務めた。その責任を問われ、戦後は公職を追放されてしまう。とはいえ本人はいたって前向きで、次々と新しい作品を執筆した。ちなみに日本文学報国会には当時の作家のほとんどが加入していた。本書に登場する文豪では、佐藤春夫や菊池寛、三好達治、横光利一、小林秀雄なども戦争協力の件で批判された。

志賀は開戦当初こそ「シンガポール陥落」のような高揚した所感を残しているが、その後は終戦まで何も発表しなかった。

一九四九(昭和二十四)年、志賀は文化勲章を受賞。二年後、公職追放を解除された実篤も文化勲章を受賞した。

実篤は調布に土地を購入し、終の棲家を建てた。現在は武者小路実篤記念館があるところだ。志賀は渋谷区常盤に家を新築。晩年は二人とものんびり暮らしていたようだ。一九六七(昭和四二)年の「親友交歓」という対談を読むと、テレビの話や昔話を楽しそうに語りあうただのおじいちゃんで文豪感はまるでない。

志賀は八十八歳、実篤は九十歳で生涯を閉じた。志賀が亡くなる前年、実篤が送った手紙の言葉は二人の友情の集大成になっている。

直哉兄

この世に生きて君とあい

君と一緒に仕事した

君も僕も独立人

自分の書きたいことを書いて来た

何年たつても君は君僕は僕

よき友達持って正直にものを言う

実にたのしい二人は友達

昭和四十五年十一月十五日

実篤