石井千湖『文豪たちの友情』発売記念として、特別に本の内容の一部を公開します。第二回は、室生犀星と萩原朔太郎。二人の友情物語を、どうぞお楽しみください。

◇「二魂一體」の親友

君だけは知つてくれる

ほんとの私の愛と藝術を

求めて得られないシンセリテイを知つてくれる

君のいふように二魂一體だ(室生犀星「萩原に與へたる詩」)

この詩は室生犀星の第一詩集『愛の詩集』に収められている。〈萩原〉とは、萩原朔太郎のことだ。一心同体ではなく、魂は二つのまま一体というところがいい。生まれ育ちも性格も何もかもが正反対で、相容れないところもたくさんあったこの二人らしい感じがする。

萩原朔太郎は、一八八六(明治十九)年、群馬県東群馬郡前橋(現在の前橋市)の裕福な医師の家に生まれた。十一月一日(朔日)に生まれた長男なので、朔太郎と名づけられた。

室生犀星は、一八八九(明治二十二)年、石川県金沢市生まれ。父は加賀藩の足軽組頭、母は父の家の小間使いを務めていた女性だった。生後まもなく雨宝院という寺に引きとられ、照道と命名された。

幼いころから読書好きで、前橋中学校に通っていたとき『明星』に短歌を発表した朔太郎。高等小学校を中退して就職した金沢地方裁判所の上司に影響を受けて、「犀星」という筆名で詩歌を投稿するようになった照道。

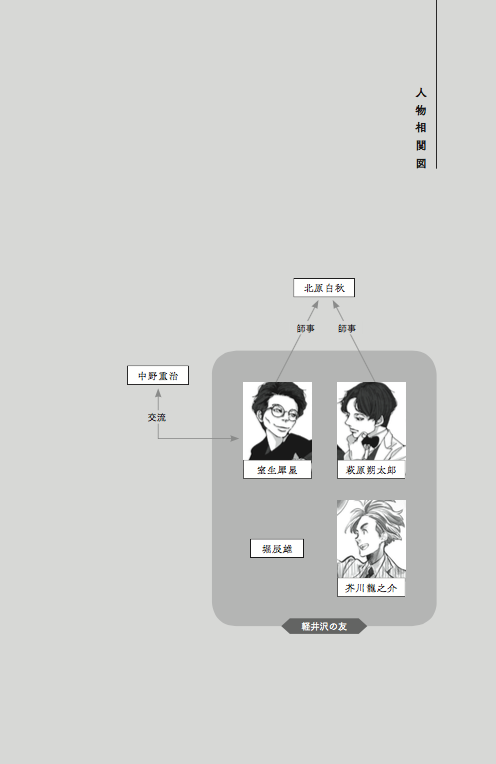

対照的な二人を結びつけたのは、北原白秋が主宰していた雑誌『朱欒』だった。

大正二年の春もおしまひのころ、私は未知の友から一通の手紙をもらつた。私が當時ザムボアに出した小景異情という小曲風な詩について、今の詩壇では見ることの出來ない純な眞實なものである。これからも君はこの道を行かれるやうに祈ると書いてあつた。(室生犀星による萩原朔太郎『月に吠える』跋文 )

その〈未知の友〉が朔太郎だ。当時の朔太郎は、いくつかの学校を中退し、東京でマンドリンの演奏を学び、音楽家を目指すも挫折。職には就かず、前橋の実家で小説や詩を読み、白秋に傾倒していた。

一方、犀星は文学に専念するため裁判所を退職し、そのあとに勤めた新聞社も辞めて、上京と帰郷を繰り返していた。極貧の生活だったが、白秋に才能を見出され、『朱欒』には毎号詩を載せてもらっていた。

二人は文通で友情を深めていく。少し遅れて朔太郎の詩も『朱欒』に掲載されるが、その号で雑誌は廃刊になった。

◇第一印象は最悪!

二人が初めて会ったのは、一九一四(大正三)年二月十四日。犀星が朔太郎の住む前橋にやって来たのだ。町を歩くときいつも小声で犀星の詩を暗誦していた朔太郎は、彼に会うことを楽しみにしていたが、期待は打ち砕かれてしまう。

「靑き魚を釣る人」などで想像した僕のイメーヂの室生君は、非常に繊細な神經をもつた靑白い魚のやうな美少年の姿であつた。然るに現實の室生君は、ガッチリした肩を四角に怒らし、太い櫻のステッキを振り廻した頑強な小男で、非常に粗野で荒々しい感じがした。その上言葉や行爲の上にも、何か垢ぬけのしない、田舎の典型的な文學青年といふ感じがあつた。(中略)彼はその頃、一種の妙な長髪にして、女の斷髪みたいに頸で一直線に毛を切つて居た。それが四角の水平の肩と對照して、丁度古代エヂプト人のやうな姿に見えた。(萩原朔太郎「詩壇に出た頃」)

美しい詩と作者の風貌のギャップが大きすぎたようだ。犀星は朔太郎をどう見たのか。

前橋の停車場に迎えに出た萩原はトルコ帽をかむり、半コートを着用に及び愛煙のタバコを口に咥えていた。第一印象は何て気障な虫酸の走る男だろうと私は身ブルイを感じたが、反対にこの寒いのにマントも着ずに、原稿紙とタオルと石鹸をつつんだ風呂敷包一つを抱え、犬殺しのようなステッキを携えた異様な私を、これはまた何という貧乏くさい瘠犬だろうと萩原は絶望の感慨で私を迎えた。(室生犀星「我が愛する詩人の伝記 萩原朔太郎」)

しかも犀星は無一文だった。東京で下宿代が払えなくなったので、しばらく世話になるつもりで前橋を訪れたのだ。朔太郎は親のすねをかじっている身分であり、父は文学者と無職者が嫌いだ。家に泊めるわけにはいかない。そこで、朔太郎は利根川の岸辺にある下宿屋に犀星を案内し、自分から会いに行ったという。

第一印象はお互いに最悪だったが、犀星が前橋に滞在していた約一ヶ月間、毎日話をしているうちに、二人は打ち解けていった。結局、下宿代は朔太郎の家が払った。

◇私の恋人が二人できました

犀星はこのあと再び上京する。朔太郎も頻繁に東京へ行き、一緒に高村光太郎の家を訪ね、上野公園の博覧会を見物し、根津権現の境内を散歩しながら便箋に詩を書いた。犀星は相変わらず困窮していたから、遊ぶ金は朔太郎が出した。

萩原は酔ふと帽子をあみだにかむり、靴や履物のかがとを引き摺つてだらしがない、敷島といふ煙草の吸口を噛んでこねこねにし、その噛み屑が唇にくつつゐても平氣であつた。もちろん煙草の吸殻の灰は胸とか膝にいくら注意しても、つぎから、落し灰の列を作つた。それとおなじがまぐちの中は無茶苦茶金がつぎこまれてあつて、時々、酔つた眼で一體今夜は幾らつかつたのか。金はまるで足りないと言ひだすこともあつた。そんな時は二人で顔を寄せ合ひ彼處の店で幾らつかひ、今度はあれとあれで幾らつかつたと、往來の眞中で二人で計算するのである。(室生犀星「私の履歴書」)

あるとき、朔太郎は白秋の家を訪問した。憧れの人に歓待してもらって、感動したのだろう。前橋に戻ってから、白秋にたびたび手紙を出す。

最初のほうの手紙では犀星の詩を褒めた上で〈私の言はうと思ふことを、いつもあの人が一足先に言つてしまふので口惜しくてたまらない〉と告白し、別の手紙では〈私の恋人が二人できました。室生照道(犀星)と北原隆吉氏(白秋)です〉と書いた。

室生君は始め僕に悪感をいだかせた人間ですが三ヶ月の後にすつかり惚れてしまひました、今では室生君と僕との中は相思の恋中である、こんな人はもはや二人とあるまいと確信して居たのがあなたに逢つてから二度同性の恋といふものを経験しました、

という手紙もある。当時の朔太郎には恋する女性もいたけれど、詩でつながった二人はもっと特別な存在だったのだろう。特に師とも仰いだ白秋に対するのめり込み方は恐ろしいくらいだ。〈あした朝一番で前橋へきてください〉と無茶を言ったり、返信が届かないことを嘆き悲しんだり、酔っ払ってひらがなだらけの意味不明な手紙を送りつけたり。

困った弟子である。根負けしたのか、白秋は前橋を訪れ、一週間ほど朔太郎の家に滞在した。

やがて朔太郎と犀星は山村暮鳥と三人で『卓上噴水』を創刊する。そのころ、養父が失明し、犀星は金沢に帰っていた。朔太郎は金沢を訪れる。これまで奢ってもらってばかりだった犀星は、親友を精一杯もてなした。朔太郎は感激して、白秋宛の書簡で

室生のことを考へると涙が出ます、

あの男はあの男のもてるすべてのものを私に捧げてくれました、(中略)その一例をいへば金沢市に於て第一流の芸者を二人も(二晩もつゞけて)私の枕頭に侍らしてくれました、

と報告している。

◇芥川との三角関係?

『卓上噴水』が三号で廃刊になったあと、二人は「感情詩社」を設立。雑誌『感情』を創刊する。そして一九一七(大正六)年、朔太郎は第一詩集『月に吠える』を出版した。警察の検閲に引っかかり、慌てて該当部分を削除するというトラブルがあったものの、口語自由詩を確立した『月に吠える』は高く評価された。

養父を亡くした犀星は、家督を継ぎ、寺院を売却。再度上京して、第一詩集『愛の詩集』を上梓する。『愛の詩集』も評判になった。

三十代になってようやく詩人として頭角をあらわした二人は、相次いで家庭を持つ。犀星は淺川とみ子と結婚し、田端に新居をかまえた。朔太郎は上田稲子と結婚する直前に、犀星にこんな手紙を出している。

肉体的関係は、結礼後、幾日位に行はるべきものか。またそれについての必要なる生理的智識は何であるか。之れ皆僕にとつて不可解の難問である。是非大兄の御教示をまつ。兄自身の経験によつて。

こんなプライベートなことまで相談するとは! さすが二魂一體だ。

近所に住んでいた芥川龍之介と親しくなった犀星は、小説を書き始める。自伝的三連作の「幼年時代」「性に目覚める頃」「或る少女の死まで」が評価され、詩よりも小説の仕事が増えていった。

面倒見のいい犀星は、作家志望の青年にも慕われた。まず一高の学生だった堀辰雄をかわいがり、芥川にも紹介した。また関東大震災後、帰郷した犀星のもとを、金沢の第四高等学校に通っていた中野重治が訪ねてきた。のちに東京帝国大学に進学した堀と中野は、ともに『驢馬』を創刊することになる。

犀星は二年ほど故郷で暮らしたあと田端に戻った。しばらくすると朔太郎も田端に引っ越してくる。芥川は二人の共通の友人になった。この三人の関係が興味深い。

たとえば、犀星と芥川と堀が軽井沢で夏を過ごしているときに、朔太郎が美人の妹を連れて合流したことがあった。

芥川は上機嫌になつてこれからどこかに、くるまを飛ばさうといつた。(中略)僕は何だか萩原もその妹まですつかり奪られたやうな氣がし出し、やきもちも手傳つておれはいやだといつてことわつた。(室生犀星「詩人・堀辰雄」)

朔太郎は妹の美貌が自慢だったので、芥川に絶賛されて〈人の好いムシ歯を見せてくつくつと笑つた〉という。犀星が不機嫌になったのは、本人が書いている通り、親友とその妹を奪われたように感じたからだろうが、芥川の気を引いた朔太郎に対する嫉妬もあったのではないかと思う。

三人で食事をしたときに、微妙な雰囲気になったこともある。

「室生君と僕との関係より、萩原君と僕との友誼の方が、遥かにずっと性格的に親しいのだ。」

この芥川君の言は、いくらか犀星の感情を害したらしい。帰途に別れる時、室生は例のずばずばした調子で、私に向かって次のような皮肉を言った。

「君のように二人の友人に両天をかけて訪問する奴は、僕は大嫌いじゃ。」(萩原朔太郎「芥川竜之介の死」)

芥川の発言に腹を立てたのに、朔太郎に文句を言っているところが不思議だ。それだけ遠慮のない仲だったということか。

◇中央亭騒動事件

朔太郎の「田端に居た頃」という随筆によれば、彼は田端という土地が趣味に合わず、一年も経たないうちに引っ越した。朔太郎の田端評を聞いた犀星は〈君はどこに居たつて面白くない人間なのだ〉と憤慨した。

犀星は几帳面で世話好き。ズボラで頼りない朔太郎にすぐ小言をいう。朔太郎も頑固なところがあるので、二人はしょっちゅうケンカしたが、お互いを思いやる気持ちは強かった。

有名なのが「中央亭騒動事件」と呼ばれるエピソードだ。中央亭という店で『日本詩集』という雑誌の出版記念会が開かれたときに、野口米次郎という詩人がテーブルスピーチをした。野口は自らの詩に対する批評に不満を訴えた。先輩詩人の孤独に共感した朔太郎は、すでに酒が入っていたこともあり、指名もされてないのに立ち上がって、勝手に演説を始めてしまう。

そして演説の最中に野次を飛ばした岡本潤という詩人が、朔太郎が席に腰を落とすとつかつかと側にやってきた。

「暴行でもする氣かな?」と私は思つた。どうせやるなら怪我をするまでもやつてしまへと決心した。しかし對手はおとなしく靜かに二三の應答をした。この時何を問答したか、全きり記憶に殘つてゐない。發作のために醉がボツパツして、意識が朦朧となつてしまつてゐた。すると急に室生犀星君が、凄まじい剣幕で椅子を振り廻しながら飛んで来た。(萩原朔太郎「中央亭騒動事件(實録)」)

離れた席に座っていた犀星は、朔太郎が不当な暴行を受けていると勘違いしたらしい。椅子を振り回して親友を助けようとする姿はどこかユーモラスで、人々の心を解きほぐしたという。

芥川の死後、犀星は大森に引っ越す。朔太郎は大森の近くの馬込に住んでいたので、二人はよく一緒に飲んだ。その後、朔太郎は妻と離婚し、娘たちを連れて帰郷する。

二人が再び頻繁に会うようになるのは、犀星が大森に、朔太郎が世田谷に家を建てた四十代後半のころだ。庭のあやめが咲いたから、ふるさとから鱈や蟹が届いたからといった理由をつけては、犀星は友人たちを自宅に招いた。当時のことを、犀星の娘の室生朝子がこんなふうに回想している。

お酒が始って少しすると、犀星は私に「新聞紙を持ってきて...」という。私はまた、新聞紙がはじまったと持っていくと、ハギサクさん(※朔太郎)は座布団を持って立ち上がっている。私は新聞紙を広げてその上にお膳を置くと、ハギサクさんは「あさちゃん、ありがと」といって座布団をおき再び座り、すぐ盃を持つ。ハギサクさんは食べ物をよくこぼすので、畳を大事にする犀星が考えたことである。子供心にもお父様もお父様なら、おこりもせず新聞紙の上に座るハギサクさんも、お人よしだと私は思った。(室生朝子「ハギサクさん」)

やがて犀星は「詩よ君とお別れする」という文章を発表。小説と随筆を執筆活動の主軸にする。朔太郎は『猫町』のような小説にも挑戦したが、詩と評論をメインに書き続けた。犀星は朔太郎の評論が理解できず、朔太郎は犀星の小説を読まず、友達なのは変わらないけれど、二人の道は分かれていった。

◇死んだきみのはらがへる

一九四二(昭和十七)年五月十一日、朔太郎は死去。五十五歳だった。前年から体調を崩し、友人の訪問を断っていた。犀星もずっと会っていなかった。

萩原は氣持にぎこちないものがあると、その原因はたとへ小さいことであっても外部にもらさないで、人に會はずに獨りでくしやくしやして考へ込んでゐる人である。そしてそんな時にノートを澤山書き込んでゐる。だから未定稿がいつもたまつてゐる人だ。(中略)お母さんや多くの妹さん達にまもられ、よい環境にゐながら友人には誰一人知らさずに獨身者のやうに彼は死んで行つた。恐らく萩原は最後まで友人といふものに會いたくなかつたのであらう。私はそこに口にいへない萩原の心の深さを知るものである。(室生犀星「萩原朔太郎を哭す」)

犀星はまた、最期に孤独を選んだ親友のために詩を捧げている。

はらがへる

死んだきみのはらがへる。

いくら供えても

一向供物はへらない。

酒をぶつかけても

きみはおこらない。

けふも僕の腹はへる。

だが、きみのはらはへらない。(室生犀星「供物」)

朔太郎が逝ったあと、不遇の時期もあったものの、犀星はベストセラーになった『随筆 女ひと』や、娘をモデルにした自叙伝小説『杏っ子』を出版。朔太郎をはじめとして、親交があった詩人の思い出をもとに書いた『我が愛する詩人の伝記』で毎日出版文化賞も受賞した。そして癌と闘いながら作品を発表し続け、七十二歳のときに亡くなった。