石井千湖『文豪たちの友情』発売記念として、特別に本の内容の一部を公開します。第一回は、佐藤春夫と堀口大學。二人の友情物語を、どうぞお楽しみください。

◇「好き友」の条件

「門弟三千人」と言われ、文豪のなかでも交友関係が広かった佐藤春夫は、独特な友情観の持ち主でもあった。

たとえば「好き友」という随筆がある。小学生のときのある日、先生が生徒たちに紙を配り、友達の名前を書かせたという。春夫はいつも気さくに話しかけてくれる後ろの席の子に誰の名前を書いたのかと訊かれて〈おれはあんたの名を書いたんぢや〉と答えた。すると、その子は〈こらへとおくれよ〉と謝る。自分は友達が多いから、春夫のことは忘れていた、と。

片思いの友情だったわけで、普通ならショックを受けるだろう。でも春夫はこう続ける。

私は彼のこの正直な一言に、今も無限の友情を見出すのです。ひよつとすると、これが私のうけた第一の友情ではないかとさへ思はれるくらゐです。

偽りの優しさはいらない。言いにくいことも正直に打ち明けてくれる人が、春夫にとっての〈好き友〉なのだ。そういう考え方で、自分も嘘をつけない性分だったからだろう。春夫はいろんな人と衝突した。しかし堀口大學とはケンカしたことがなかった。河盛好蔵は『作家の友情』に〈この二人の友情ほど純粋で美しいものは容易に見出し難い〉と書いている。

佐藤春夫は、一八九二(明治二十五)年四月九日、和歌山県新宮生まれ。父は地元でも由緒ある医家の九代目だった。また佐藤家の当主は代々詩歌に親しみ、「懸泉堂」と呼ばれる実家は地域の人に学問を教える私塾でもあった。

堀口大學は、同じ年の一月八日に東京で生まれた。父は外交官で、語学堪能な上に文筆に優れ、漢詩も作る才人。堀口が二歳のとき、海外に単身赴任した。まもなく母も亡くなったので、堀口は新潟県長岡で祖母に育てられた。

病院の跡取り息子でありながら、春夫は新宮中学校に入学するときに将来の志望を問われて「文学者」と答えたという。中学在学中に『明星』などの雑誌に短歌を投稿し、入選も果たした。ところが生田長江と与謝野寛(鉄幹)と石井柏亭を招いた講演会で突発的に行った演説が原因で、無期停学処分になる。春夫がしゃべったのは文学論だったのに、なぜか社会主義かぶれの危険人物と見なされたのだ。そのあと学校で起こったストライキ騒動や放火事件でも、春夫は首謀者ではないかと疑いをかけられてしまう。

堀口は外国にいる父の命令で手紙を頻繁に書かされたせいか、作文が得意な子供だった。長岡中学校在学中は、俳句作りに熱中した。父が望む外交官になるため、中学を卒業すると上京し、第一高等学校を受験するも不合格。直後に祖母が急逝してしまい、妹と一緒に父の友人の家で暮らすことになる。

◇南の怠け者と北の美少年

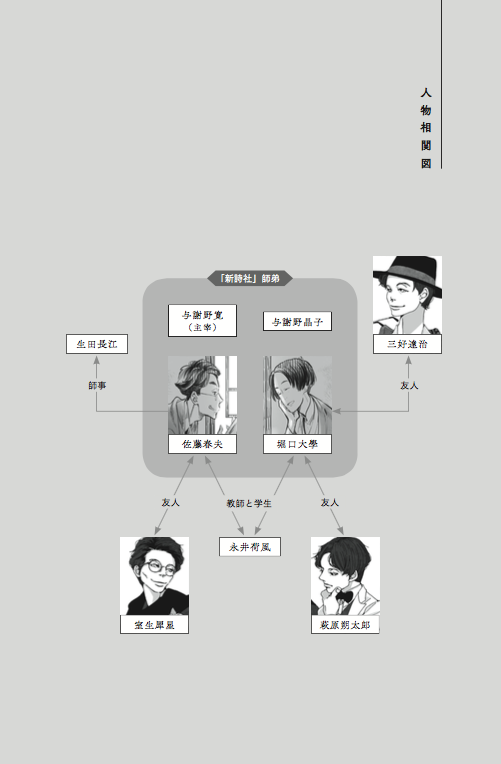

二人が出会ったのは、一九一〇(明治四十三)年。停学をきっかけにすっかり怠け癖がつき、辛うじて中学校を卒業することができた春夫は、一高受験を口実に上京する。本当の目的は文学修業で、ニーチェの『ツァラトゥストラ』を翻訳した生田長江に師事し、与謝野寛の新詩社にも出入りするようになった。

雑誌『スバル』を読んで吉井勇の短歌に魅了され、自分でも歌を作り始めた堀口は、春夫より前に新詩社に入っていた。与謝野晶子の『明るみへ』によれば、あだ名は「美少年」。

五月のある日、堀口が与謝野夫妻の家に行くと、春夫も来ていた。

双方の父親をご存じの寛先生はその時、たまたま落ち合った僕らを引合せて下され、

「ひとりは南の方から、ひとりは北の方から、ふたりとも詩歌に導かれて此所へ来たが、ふたりとも同じように文字を尊ぶ家の生れだ。お互にはげまし合って勉強し給

え。」と言って下さった。そばに居られた晶子先生も、

「ひとりは北、ひとりは南、育ったところはあべこべですが、却ってこういうおふたりが、よいお友だちにお成りになれるかも知れませんわ。」

と、口添えして下さった。(堀口大學「親交半世紀」)

二人は七月に一高の入学試験の会場で再会する。試験は数日にわたって行われたが、春夫は途中で棄権し、下宿で寝ていた。すると、堀口が訪ねてきた。病気でもしたのではないかと心配したらしい。春夫は入試をサボった理由をこう答えた。

「いや、雷がこはかつたからね。」

「雷がこはい? あんな愉快なものが。僕は大好きさ。いい気持なものぢやないか。天地が震駭するなんて!」

と、病弱なこの美少年は見かけによらない壮語をした。

「試験はどうした?」

「いづれ入る気づかひはないね。」(佐藤春夫「天下太平三人学生」)

仲良く一高に落ちた春夫と堀口は、与謝野寛に推薦状を書いてもらい、永井荷風を訪問。荷風が文学部長をつとめていた慶應義塾の予科に入学した。

◇男色関係と疑われる

当時の慶應は文学部を改革したばかりで、予科の一年生は三人だった。春夫と堀口と生方克三だ。大酒飲みの生方はたいてい二日酔い、体の弱い堀口はしょっちゅう風邪を引き、春夫は宵っ張りの朝寝坊。三人が揃って講義に出ることは滅多になかった。

三田の校舎で三人のうちの誰かに会えたら、まず芝公園に出かけて一休み。その後は新橋方面に向かい、駅の待合室で旅人を眺めたのちに、銀座の「カフェーパウリスタ」に行き、コーヒー一杯にドーナツでいつまでも雑談にうつつをぬかす......というのがお決まりのコースだった。

またわたくしと堀口とは新詩社の同輩でもあり居住も同じ方向で、校の内外でいつも一緒でいるのを見て先生(荷風)は直木(生方)に、あのふたりはいったい、どちらがどちらなのだとこっそり聞いたこともあったとか。先生はわたくしどもを男色関係の二人と見ていたものらしい。先生の中学時代の風俗を思い出させて面白い質問とわたくしは伝聞した。(佐藤春夫『小説永井荷風伝』)

〈先生の中学時代の風俗〉とは、明治中期に学生の間で男色が流行したことを指しているのだろう。本人たちは周りにどう思われようとあまり気にしていなかったようだが、目立つ二人だった。

慶應に通っていたころの春夫は、グレーの山高帽子をかぶって派手なズボンを穿き、足元は爪先がエナメルになった編み上げ靴。ロンドン風の蝙蝠傘を携え、大股でズッシズッシと歩いていた。華奢な美少年の堀口が、その後ろをついていく。

二人は毎日のように会った。眠っている時間以外はずっとくっついているのに、春夫は堀口にハガキも書いたという。そして散歩しながら、前の晩に考えた小説の構想を語って聞かせた。翌日になると春夫は新しい話を思いついてしまうので、実際に書かれることはなかったが、堀口は友の口述小説を聞くのが楽しみだった。

一九一一(明治四十四)年、一月二十四日、春夫に大きな衝撃を与える出来事が起こった。天皇暗殺を企てた容疑で幸徳秋水ら無政府主義者が処刑されたのだ(大逆事件)。刑死した十二名のなかに、新宮の文化サロンの中心人物で、春夫の父とも親しかった医師・大石誠之助がいた。春夫は『スバル』に「愚者の死」を発表する。悲痛な想いを反語で表現した詩だ。同じ号の『スバル』に、堀口の詩も掲載された。荷風はそれを読んでいたのだろう。二人に声をかけて自らが編集主幹をつとめる『三田文学』に作品を書かせた。

しかし、外交官を目指しているはずの息子が文学にかまけていることを知った堀口の父は強硬手段に出る。赴任先のメキシコに堀口を呼び寄せ、フランス語を学ばせたあと、ベルギーに留学させることにしたのだ。新詩社主宰の送別会で、春夫はこんな言葉で始まる詩を朗読する。

君白耳義にゆくと云ふ、

美しき少年なれば、

美しきかの國なれば、

海こえてゆくつばくらめ

かにかくに胸はおどらん。

されどまたゆかざるもよし、(佐藤春夫「友の海外へゆくを送りて」)

〈されどまたゆかざるもよし〉という一節に、本当は行ってほしくない気持ちがにじんでいる。出発の日には、与謝野夫妻も見送りに来た。

「(略)春夫君も来てくれたが、群を離れて岩のように黙々と佇んでいた。発車まぎわに、彼はつかつかと近づいて来て、吃るような声で、ひとこと、

----日本でやれなかった、フランス語を勉強して来るんだな!」と言ってくれた。(堀口大學「青春の詩情(続)」)

◇恋人よりも友のなつかし

予科二年生の途中で堀口がいなくなり、しばらくすると生方も新設の上智大学に移ってしまった。一人取り残された春夫は、学校に籍を置いたまま、放蕩生活を続けた。

長い船旅に出た堀口は、最初の寄港地のホノルルで喀血。ハワイで二ヶ月ほど療養してから、メキシコへ向かった。父はベルギー人女性と再婚し、妹と弟も生まれていた。新しい家族は、堀口を「ニコ」(兄さんが由来)と呼び、温かく迎えてくれた。それから何度か一時帰国はするものの、十五年ほど海外を転々として暮らした。その間、春夫に手紙を何通も送ったが、返信は届かなかった。

ブリュッセルにいたころ、堀口は『三田文学』にこんな短歌を寄稿している。

秋の風憂ふるものの身に痛し恋人よりも友のなつかし

秋の風佐藤春夫が恋人を刺さんてだてを思ふ夕ぐれ

身にしみて悲しきことの多からん恋にはぐれし秋の若人

さびしかり酔ひて歌へどかたはらに酔ひて泣くべく春夫あらねば

ああ友よ佐藤春夫よかかるとき恋人よりも恋しきも汝

四這ひになりて草食むけだものの真似もいたまし汝のする時

秋の風そぞろ日本を思はしむ克三やいかに春夫やいかに

秋の風佐藤春夫の横顔のいよいよさびしくなりまさるらん

思うことかなし言ふことみなさびし佐藤春夫は早く死ぬらん

〈恋人を刺さん〉などと不穏なことを歌っているのは、風の便りに春夫が失恋したことを知ったから。〈四這ひになりて〉の一首は、二人で玉川上水の方を散歩していたとき、春夫が突然馬の真似をしたことを思い出して詠んだらしい。なぜ馬の真似なのか。堀口が子供のころ、巡礼の行者に前世は馬だと言われたからだろうか。

当時の堀口は知らなかったが、春夫は『我等』という雑誌に返歌を発表していた。

大學に消息もせでわが歎くわがことをのみただにわが歎く

悲しくも汝がすむ國はいにしへの筑紫のごとくはるかなるかな

夜となりし銀座どほりの甃石にわれ立ちなげくわがことをのみ

ここかしこさまよふ落葉うらぶれてわれは銀座の裏通ゆく

なげきつつCafeに入れば物憂げに左二郎克三むかひけらずや

汝が友の酒を食べて泣くことの秋はさすがにおほかりしかな

悲しみのきわまりくれば四つ這ひに草を食むまねをしてなぐさむ

生きんとて髭し剃りなば赤根さす昼の剃刀うら若み夜とならぬまに置きね遠くに

ふるさとの夏より秋にかはるころ恋に死なんとわれのおもひき

恋ひぬればわれもするごと寝ねがてに汝はおさとをおもへるものか

はろばろに兄をなげき夕さればおさとは黄なる灯をともすなり

春夫は下戸なのに、酒好きの堀口につき合って、泥酔することがたびたびあったという。そんな無茶をしてしまうくらい、大事な友達だった。妙な意地を張って手紙は送らなかったけれども、堀口が書くものはきちんと読んでいたのだ。

◇永く相おもふ

結局、慶應を中退した春夫は、「西班牙犬の家」や「病める薔薇」などの小説を発表し、文壇で認められていく。

堀口は父についてヨーロッパや中南米の国々を移動しながら、フランス語の詩や小説を翻訳するようになる。そして一九二五(大正十四)年に帰国。書き溜めていた原稿をまとめて訳詩集『月下の一群』を刊行した。献辞は春夫に捧げた。評論でも活躍していた春夫は、熱のこもった言葉でこの本を褒め称えた。堀口は嬉しかっただろう。春夫は友達でもダメなものはダメと言うタイプだからだ。

どこの学閥にも属さず、本国でもまだ評価の定まっていない詩人の作品を紹介した堀口の本は、伝統と権威を重んじるフランス文学者には嘲笑された。自身が書く詩も、なかなか理解してくれる人がいなかった。しかし、春夫だけはいつも堀口の味方だった。

谷崎潤一郎と妻をめぐってもめたり、太宰治に芥川賞がほしいと懇願されるなど、人間関係のトラブルが絶えない春夫にとっても、堀口は心安らぐ存在だったに違いない。

女性にモテたのになぜかずっと独身だった堀口は四十七歳のときに畑井マサノと結婚した。お互いに家庭を持ち、戦争によって再び離ればなれになっても、二人の友情は変わらなかった。春夫の「永く相おもふ」に描かれたエピソードが特に美しい。

与謝野寛が亡くなったとき、晶子は春夫に形見として二つの陶印を送ってくれた。晶子の手紙によれば、「ゆめみるひと」と刻まれたほうは鷗外の手作り。もう一つの「永く相おもふ」の印は、寛が作ったものだという。小包を開けてみると確かに二つの印が入っていたが、片方は「永く相おもふ」ではなかった。間違いなら取り替えてもらおうと思っているうちに晶子も死去してしまう。コレクター気質の春夫は、手に入らなかった印のことを忘れられなかった。

数年経って、堀口がその「永く相おもふ」を持っていることがわかった。戦後、春夫は疎開先にいた堀口を訪ね、陶印を見せてもらう。

それを堀口に返そうとすると、堀口は押し返して、

「それはもう君のものだ!」

とわたくしにそれを譲ろうとするのであった。

「だって」

とわたくしが云おうとするのを遮って、

「僕のところにはまだ外に記念品はいただいてあるのだから」

と彼はどこまでもわたくしの肚を見透かしている。わたくしは自分の執念に対して友のこの恬淡な態度をまたしても自ら恥じた。(佐藤春夫「永く相おもふ」)

堀口は友を喜ばせるために、大切な師の形見をプレゼントしたのだ。

◇また会う日あらば

一九六四(昭和三十九)年は、堀口にとってつらい年だった。まず、三月に大学生の長男が山で亡くなった。四月には自分を慕ってくれた三好達治も逝った。そして五月六日、春夫が急死してしまう。ほんの数日前まで元気で、一緒にミロのヴィーナス展を観に行ったばかりだった。

出会ったのも五月だったから、ちょうど五十四年間。最後まで二人は本当に仲が良かった。堀口は友人代表で、挽歌を捧げる。

忽焉と詩の天馬ぞ神去りつ何を悲しみ何を怒るか

死に顔といふにはあらずわが友は生けるがままに目を閉じてゐぬ

愛弟の秋雄の君の待つ方へ亡ぶる日なき次元の方へ

行きて待てシャム兄弟の片われはしばしこの世の業はたし行く

また会ふ日あらば必ずまづ告げん友に逝かるる友の嘆きを

春夫が他界したあと半年が経っても〈あきらめきれない気持がいまだ心にしみついていて、一向に薄らごうとしてくれない〉と堀口は「白い曼珠沙華」というエッセイに書いている。関容子による聞き書きの自伝『日本の鶯』によれば、晩年になっても友の死について語りながら涙ぐんでいたそうだ。

堀口大學は、一九八一(昭和五十六)年三月十五日にこの世を去った。八十九歳だった。逝去の二、三日前に「かすみ網」という詩を作り、〈これで冥途の佐藤君にも顔を合わせることができる〉と言っていたという。