作家・団鬼六の名前を、皆さんはどのように発音していますか? だん・おにろく? だん・きろく? これはどちらが正しいのでしょう。また、団氏には時期によってさまざまなペンネームがあったようで、その背後には人間くさいエピソードが隠されているようです。

今回は『SMに市民権を与えたのは私です 団鬼六自伝』(立東舎文庫)の刊行を記念して、実娘である黒岩由起子氏に、作家・団鬼六のペンネームに関するコラムを執筆していただきました。『SMに市民権を与えたのは私です』と併読していただくと、より立体的な団鬼六像が立ち現れることでしょう。昭和史の貴重な証言を、ぜひお読みください。

文壇デビューしたころの写真。当時27〜28歳

純文学時代、そして隠れSM作家時代

「SM作家 団鬼六」その字面に恐れをなして、父のもとを初めて訪問する編集者は皆、緊張の面持ちでやってくる。しかし、いつも帰り際には、「いや~、もっと怖い先生かと思っていました」と満面の笑みで別れの挨拶をするのである。すると父も決まって、「そう、鬼とは名ばかりのチャーミングな紳士やろ?」と常套句を言ってカラカラと笑うのだった。

父が亡くなって5年になるが、今でも、この「鬼」の回りにはいつも多種多様の人種が入り乱れ、笑いの中に酒を酌みかわし、どんちゃん騒ぎをしていた姿がまっさきに思い出される。

父が純文学を書いていたころのペンネームは「黒岩松次郎」という。オール讀物新人杯に入選した際の「親子丼」「宿命の壁」、その後執筆した賭博小説「大穴」、そして、ヒッチコック劇場の翻訳、シナリオを書く際もこの「黒岩松次郎」を使っていたから、その当時に知り合った谷ナオミさんは今でも父のことを「松次郎さん」と呼んでいる。艶やかな和服姿の谷さんが父のことを「松次郎さん」と呼ぶのは幼心にもぞくっとするほど妖艶な響きをもっていたのを覚えている。

そして、『奇譚クラブ』で一等入選した「お町の最後」は「花巻京太郎」というペンネームだった。隠れてSM小説を執筆する際に使用していたペンネームだ。当時SM小説を書いているとは堂々と言える時代ではなく、そんなものを書いていると言えば、本人のみならず、家族親戚に至るまで、後ろ指を指されるような時代だった。ましてや、父の母親は直木三十五の弟子であり、文学好きの妻の一家は土地の名士、自らも妻とともに教師として田舎町に暮らしている。教師という聖職に携わる人間がこんな悪魔小説を書いていいはずがない、地味ではあるが教師として品行方正に暮らす傍ら、いつか文学で名を馳せることこそ今自分が目指すものではないか、と父の迷いは相当なものであっただろう。だから、いくら『裏窓』の編集長、美濃村さんが足を運んでもすぐにはSM作家としてやっていくとは返答できなかったのだ。

本文でも触れられていた、文藝春秋クラブでの『宿命の壁』出版パーティの模様

「団鬼六」誕生の瞬間

しかし、暮らしは決して楽ではなく、何とか私の母がやりくりしていた。

ある時、毎晩飲みに行く父に母は、仕事の帰りに生まれたばかりの兄に飲ませるミルクを買ってきてほしい、と頼んだらしい。そういえば、子煩悩の父はきっと酒場に行かず、まっすぐに家に帰ってくるだろうと。

しかし、父は相も変わらず、酒場でひとしきり飲んだ後、ふと母に言われたミルクを思い出し、あわてて買って家に帰ったそうだ。母が飲んで帰ってきた父に批判的な言葉を浴びせたのは想像できる。そして父の買ってきたミルクをみて、「ああ、どうしていつもの安いミルクを買わなかったの? こんなに高いミルクを......」となじったそうだ。その言葉に反撥した父が酒を持ってこい、と言って怒鳴ると、出された酒は二級酒で、父はいたたまれなくなって、泣く兄を背負って三浦三崎の港に向かったという。そして、こう叫んだそうだ。

「いいか、親父は明日からエロ小説を書くが、わるく思うな。純文学なんぞ目もくれず、鬼のような気持ちで書いてやる。だからいいか、お前も特級のミルクを飲め。俺も特級の酒を飲む!」

「団鬼六」が誕生した瞬間である。

その後、日活ロマンポルノに父のSM小説が映画化されるに連れ、このペンネームがSMの代名詞的に認知されるようになった。しかし、映画のポスターや看板に映画タイトルよりもデカデカと印刷される「団鬼六」の文字を見るたびに、父はなにやら自分の恥部を世間に晒しているようで、恥ずかしくて仕方ない、などと言っていた。

SM一本でやってきた父は後年、再び文学的なものを依頼されるようになった。その際編集者に「団鬼六」ではいかにもその筋のイメージが定着しているから当時の純文学を書いていた頃のペンネームで書いてくれないか、と頼まれたそうだ。すると父は今さらペンネームを変えてまで書く気にならない、と言い、文学だ、エロだと区別することがおかしい、と言い放った。その境地、つまり「SMに市民権を与える」に至るまで、人知れずどれだけの葛藤があり、揶揄と批判を受けてきたのか、どれだけの時間を経過してきたのか、それを思うと家族としては胸が熱くなるのだ。

晩年、ツイッターで読者との交流も楽しんでいた。ファンから 「きろく」と読むのですか? 「おにろく」ですか? と質問を受けたことがある。この質問に父は「どっちでもええがな、好きなように呼べばよろし」とコメントした。フォロワーからたくさんの賛辞のリツィートがあったが、小さなことにこだわらない、なんとも父らしいコメントだと思うのだ。

団鬼六の娘 黒岩 由起子

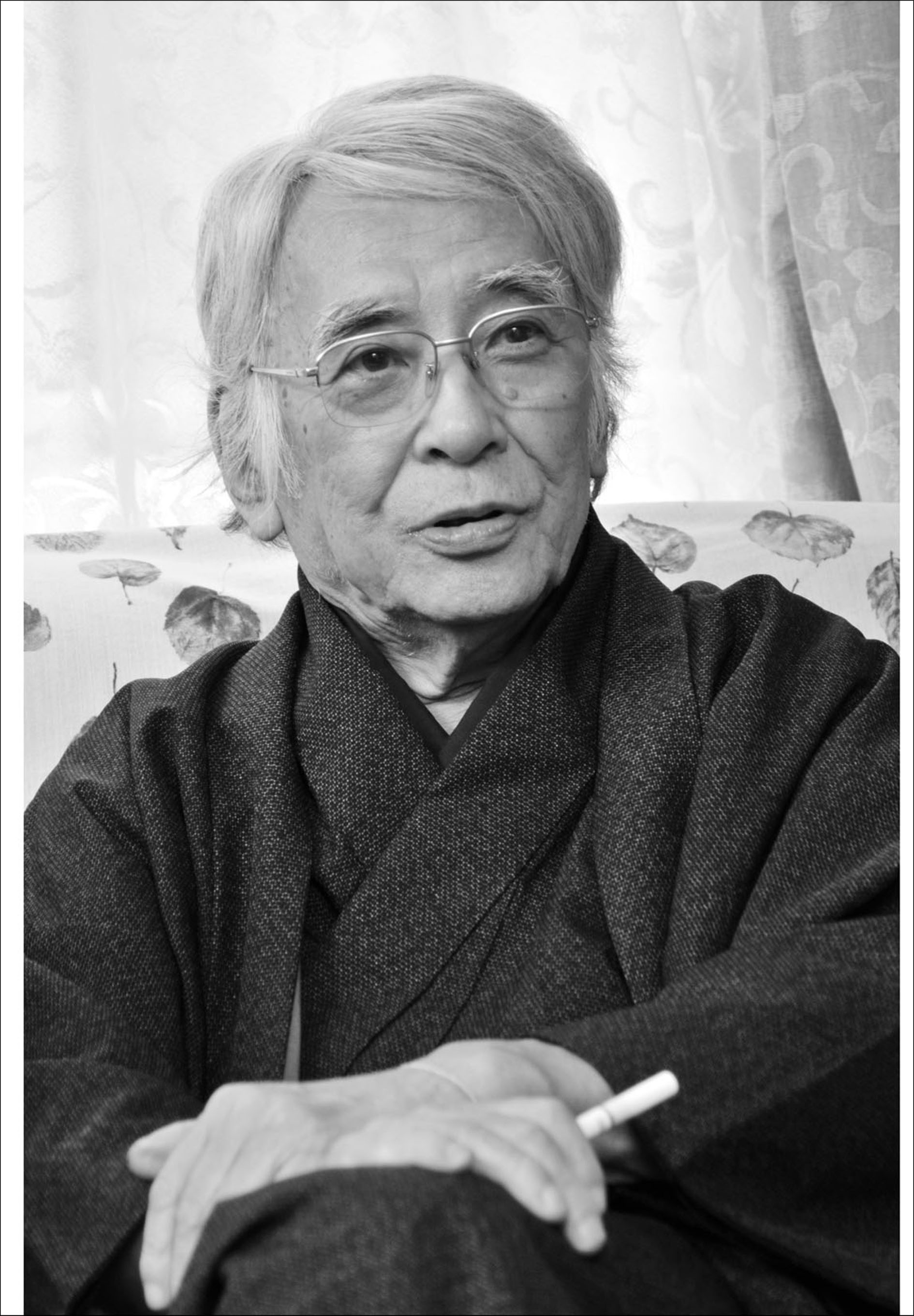

遺影にもなった、2010年12月の雑誌インタビュー時に撮影された写真。穏やかな表情が印象的だ

写真提供:団鬼六事務所