ⒸPiyocchi

ⒸPiyocchi

ベトナムで炎上する『シスターズ』

コリア・ヘラルド紙によれば、デホに向かってチョンベが口にした「立派な父さんだな」というセリフは、ベトナム国内で炎上しかけたという。

その会話を耳にしたベトナムの視聴者の中には、ベトナム戦争に関与した韓国軍の兵士を「立派」と称えることは不適切だと非難する声もあった。一部の視聴者は、ボイコットを呼びかけ、ベトナム国内で放送禁止にすべきだとすら主張している。〔...〕

ベトナム戦争に言及してベトナム国内で炎上した韓国ドラマは、『イカゲーム』シーズン2が初めてではない。

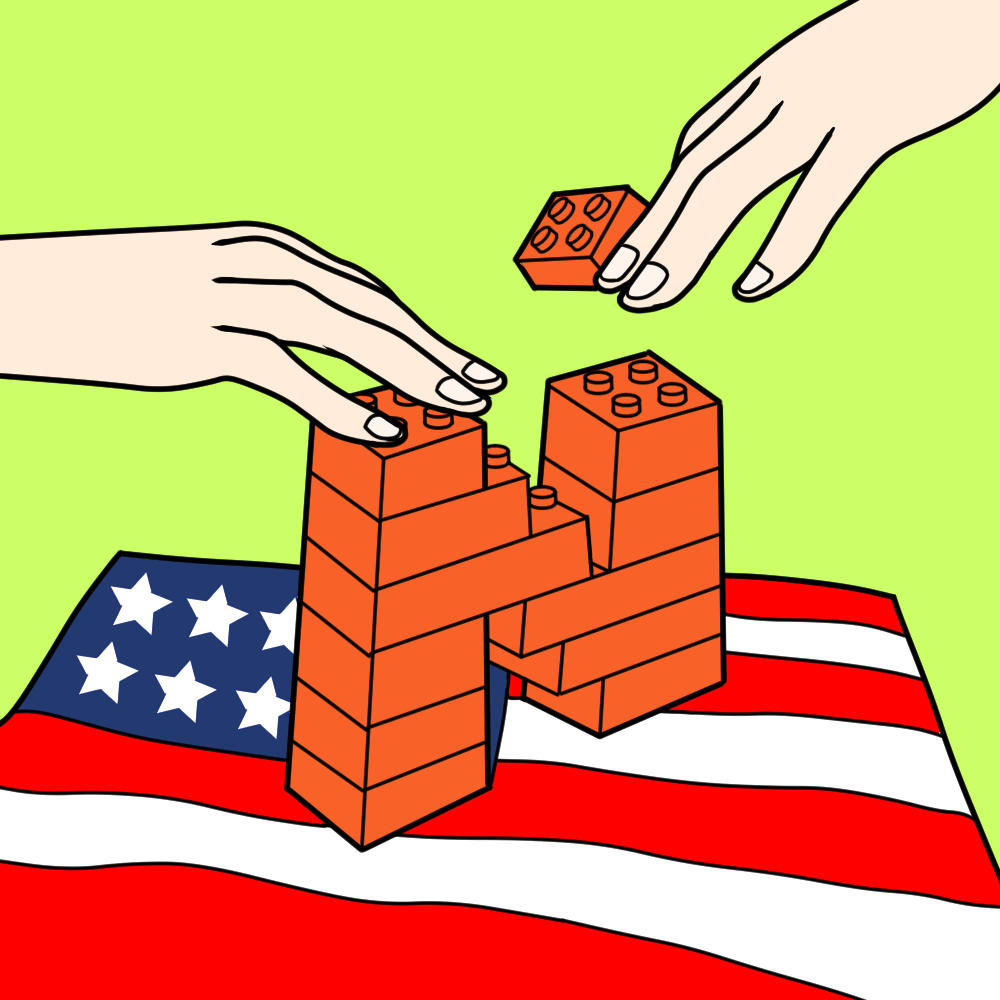

2022年、tvNの韓国ドラマ『シスターズ』は、視聴者数で一位になった後、ネットフリックス・ベトナムから削除された。問題となったのは、ベトナム戦争に派兵された兵士として描かれる司令官ウォン・ギソンの戦果が「武功」と表現されたこと。これがベトナム人からの激しいバックラッシュを引き起こしたのだ。(※1)

同紙が追加情報として記すように、韓国ドラマ『シスターズ』(2022、ネットフリックスで配信中)に対するベトナムからの非難は、確かに苛烈だった。『続・韓国カルチャー 描かれた「歴史」と社会の変化』(2023)の著者・伊東順子は、この出来事の背景について以下のように説明している。

ベトナム政府の公式的立場は「過去に蓋をする」ことであっても、実際のベトナム人は多くの痛みを抱えていた。また韓国の側には、過去を反省することこそが健全な国家関係への第一歩になると考える人たちも多い。なかでもベトナム戦争中の韓国軍による民間人虐殺については、1990年代末から学者やジャーナリスト、市民グループなどが真相究明と謝罪活動に一生懸命取り組んできた。

ただ韓国にはそれに反発する勢力もある。特に元軍人たちの感情は微妙であり、彼らの中には民間人虐殺を否定したり、市民グループやジャーナリストを攻撃するグループもある。『シスターズ』の第8話にも元軍人らのデモの様子が、スマホ画面を通して出ていた。そこで「情蘭会」のオリジナル・メンバーの一人であるベトナム帰還兵はこう発言していた。

「なぜ俺がデモに参加したと? 悔しいからだ。誰も俺たちに謝罪しない。ベトナムの民間人はもちろん、ベトコンにまで謝罪したのに、我々にはしないんだ。このもどかしさを知ってほしかったんだ」(※2)

こうした帰還兵たちの「寂寥感」を、伊東はハリウッド映画『ランボー』(1982)になぞらえ、「明らかにシリーズの後続作品とはトーンが異なる」同作に描かれた「英雄になれなかった兵士たちのやりきれなさ」こそは、『シスターズ』の韓国人帰還兵のイメージに近しいものであると指摘する。(※3)

韓国版ランボー

けれどももちろん、『ランボー』と『シスターズ』のあいだには40年もの時の隔たりがあり、アメリカでは『ランボー/怒りの脱出』(1985)を筆頭に、そうした「やりきれなさ」を払拭するかのような帰還兵たちのアクション映画が大量に作られた。最近の例では、ネットフリックスのダークSFファンタジー『ストレンジャー・シングス 未知の世界』(2016-)に登場するジム・ホッパーがそれにあたるだろう。

1960年代半ばに兵士としてベトナムに送り込まれ、枯葉剤の製造を強いられたというホッパーは、アメリカ中西部で警察署長をつとめながらも、心と体に「呪い」のようなものを抱え込んだ男として生きていたのだが、あるとき不可解な事件に巻き込まれ、シーズン4(2022)では、カムチャッカ半島の収容所にて、モンスター相手に大暴れをすることになる。 (※4)

歴史家ブルース・シュルマンも指摘するとおり、アメリカは1984年あたりを境に「ベトナムにおける敗戦はアメリカ帝国主義の失敗だった」とする認識を改め、シリーズの初めこそ「ベトナムで心にトラウマを抱えた情緒不安定な若者」であったはずのランボーもまた、「単独行動で米軍捕虜たちを救い出すヒーロー」へと変貌をとげた。(※5)そうした「ひらきなおり」としてのヒーロー像を、果たして韓国帰還兵に当てはめることはできるのか。

『シスターズ』に描かれた帰還兵が、たとえば同じくネットフリックスで配信されている韓国ドラマ『サイコだけど大丈夫』(2020)に描かれたPTSDに悩まされる帰還兵(道路工事の音が、突然ベトナムでの機銃掃射の音に変わる)と大きく異なっているのは、(※6)『シスターズ』の彼らが帰国後に秘密結社「情蘭会」を作り、現代韓国を操っているという設定からも明らかだ。しかし、『シスターズ』はそれ以上に、「情蘭会」に立ち向かう「ひらきなおり」としての「韓国版ランボー」とでも呼ぶべき存在を描いている。そして、彼もまたあのデホの父のように、21世紀に生きる息子に対して、曰く言い難い影響を与え続けているのだった。

カン・デホの末路が示すものとは......

ちなみに、ドラマ『シスターズ』は、その原題を『작은 아씨들(Little Women)』という。お気づきのとおり、それは19世紀アメリカを舞台とする『若草物語(Little Women)』(1868)へのオマージュであり、ドラマは、「お金を媒介とする自己実現」(※7)という原作小説のテーマを現代韓国に置き換えたものだ。

オルコットの『若草物語』において、四姉妹の父は南北戦争に出征して不在だが、『シスターズ』の貧しい三姉妹の父は、どこで何をしているのか分からない状態のままだ。物語は、三姉妹の長女オ・インジュ(演じるのは、先述したドラマ『トッケビ』を代表作とするキム・ゴウン)の「お金を媒介とする自己実現」を主軸とするが、一方で、不在とされた「父」のポジションは、本来であれば彼女たちと無関係な、ベトナム帰りの退役軍人たちが占めることとなる。

偶然ではあれど、この退役軍人たちの息子の一人を演じるのは、『イカゲーム』でも重要な役どころを務めたウィ・ハジュン。『シスターズ』での彼は、インジュの闘いをサポートし物語を解決に導くロンドン帰りのエリート韓国人男性チェ・ドイルを演じているのだが、思えば彼もまた『イカゲーム』のデホと同じような屈託を、ベトナム戦争というものに対して抱いていたのかもしれない。というのも、本作で単独行動を続ける彼の父こそは、まさしく「ひらきなおり」のヒーローとしての「韓国版ランボー」と呼ぶべき存在であるからだ。『シスターズ』の脚本家チョン・ソギョンは言う、「ベトナム戦争は世代をまたいで複雑に関わっている問題で、当時の親世代のやり方が意図せずともその子ども世代にも受け継がれている」と。 (※8)

ベトナムにおける同作の炎上を知る『イカゲーム』の制作陣が、なおのこと「カン・デホ」という存在にこだわり、あまつさえ「立派な父さんだな」という「軽口」を挟ませざるを得なかった理由。それはきっと、ベトナム帰還兵の存在というものが現代韓国にとって看過できない問題であることを、あらためて世界に向けて表明する必要があったからだろう。

結局のところ、「アメリカ資本のネトフリが出資した韓国ドラマ」である『イカゲーム』には、韓国版ランボーの出る幕はなかった。そして、「立派な父さんの息子」たるカン・デホにしたところで、仲間を救い出すヒーローになどなれるはずもない。

『シスターズ』における「立派な父さんの息子」たるチェ・ドイルの運命とは大きく異なった、デホの死闘。韓国ドラマとベトナム/アメリカ戦争の一筋縄ではいかない関係を知った今こそ、彼の末路をあらためて目撃してほしい。「お前が、お前が」と叫び合う『イカゲーム』の男たちの背中には、「ベトナム戦争」に対する本作の、あまりに暗くて複雑怪奇な思想を垣間見ることができるはずだ。

おわりに 連載をふりかえって

今年3月にスタートした本連載も、早いもので今回が最終章となる。この5か月の間にも、アメリカのリアルは目まぐるしく更新され、ネットフリックスの視聴時間ランキングもまた更新され続けた。

今年6月1日に開催されたネットフリックスの公式イベント「TUDUM2025」では、今回紹介した『イカゲーム』や『ストレンジャー・シングス』が、どちらも今年で完結することが告知され、2007年のストリーミングサービスから18年を迎えたネットフリックスが、また新たなステージに進もうとしている気配が感じられた。

本連載の「はじめに」で私は、「ライバル企業に先んじるかたちで『異文化』を商品化することに挑戦したネットフリックスは、世界をアメリカ流に物語ってしまうハリウッド作品を流通させることよりも、ネトフリ的なインクルージョンの思想をベースにした、世界各国の違いを尊重するようなコンテンツを積極的に配信することで大きな成功を掴んだ」と書いた。

そして始まったCh.1では、バラク・オバマ夫妻の映像制作会社〈ハイヤー・グラウンド・プロダクションズ〉によるドキュメンタリー・シリーズ『ワーキング〜社会を創る、"働く"の景色〜』(2023)を皮切りに、ドラマ『メイドの手帖』(2021)、ドキュメンタリー映画『アメリカン・ファクトリー』(2019)、そして映画『ヒルビリー・エレジー ―郷愁の哀歌―』(2020)など、たとえ同じ国土に暮らそうとも、互いにとっては「異文化」でしかない階級(クラス)の違いを描いた作品群を紹介した。

年度が変わり、大阪・関西万博が開幕した頃にアップしたCh.2では、日本のドラマ『新宿野戦病院』(2024)に始まり、テキサス州に暮らすパレスチナ難民の日常を描いたドラマ『Mo /モー』(2022-)、麻薬性鎮痛剤の中毒者の悲劇を描いたドラマ『ペイン・キラー』(2023)、そして同じく麻薬性鎮痛剤の悲劇を薬剤師の立場から記録したドキュメンタリー『ザ・ファーマシスト オピオイド危機の真相に迫る』(2020)など、ドラッグの違法摂取という(建前上はすべての人間にとっての)「異文化」に対し、悲劇や喜劇、あるいはジャーナリスティックな態度で挑んだ作品群を紹介した。

5月に入り、九州地方が梅雨入りした頃にアップしたCh.3では、リアリティ番組『今ドキ!ユダヤ式婚活事情』(2023)とドラマ『バト・ミツバにはゼッタイ呼ばないから』(2023)を紹介することで、「異文化」としてのユダヤ文化のみならず、ユダヤ文化内での異文化問題──すなわち、〇〇系ユダヤ人や〇〇派ユダヤ人といった細分化されたユダヤ人コミュニティ間の差異にも目を向けてみた。

6月、トランプ政権の排他的態度はいよいよ歯止めが効かなくなり、軍事パレードの私物化や、イランの核施設に対する空爆など、アメリカのリアルは世界のリアルを大きく歪め始めた。あれほどまでに慣れ親しんだアメリカが、また別段階の「異文化」に変わっていく──。

そんな思いを抱えながら、私は『イカゲーム』シーズン3の配信を待ったわけだが、その間にアップされたCh.4では、「多様性、公平性、インクルージョン(DEI)」の牙城となるべき大学組織というものを、ドキュメンタリー映画『バーシティ・ブルース作戦──裏口入学スキャンダル』(2021)やドラマ『カレッジ・フレンズ』(2017-19)、そして映画『ホワイト・ノイズ』(2022)やドラマ『ザ・チェア〜私は学科長〜』(2021)といったネトフリ作品を通じて分析した。

こうして振り返ってみると、「階級」「ドラッグ」「宗教」「大学」「戦争」......と、本連載がネトフリを介して論じてきたアメリカのリアルは、いずれも私たち自身のリアルに直結するものであり、間違いなく全世界の未来へと影響を及ぼし続けるものばかりだった。そしてもちろん、ここまでに費やされてきた膨大な視聴時間も、間違いなく私たちの明日に、相応のインパクトを与えることだろう。

シリーズの完結まで何百分、いや何十時間かかろうとも、視聴者を飽きさせずに「イッキ見」させてしまうネトフリ・コンテンツ。恐るべきそのパワーに身をまかせてしまうことの快感を、本連載の執筆を通じて私は再確認したが、それと同時に、私たちはときに「流れ」というものに抗わなくてはならないということもまた痛感した。

たとえば、情報がとめどなく流れ続けるスクリーンを一時停止し、たったいまそこで発せられた「立派な父さんだな」というセリフの意味をじっくりと考えてみるだけでも、物語の越し方行く末が、決して予定調和なものではないことに気がつける。

ストリーミング・サービスという大いなる情報の流れ(ストリーム)に身をまかせながらも、なおのことその流れに抗うこと。そんなアクロバティックな視聴体験の果てに、昨今の「立派なアメリカ」が蓋をしようと躍起になっている「アメリカのリアル」の一端がほの見えたとしたら、批評家としてこれにまさる喜びはない。

〈おわり〉

───────────────────

本稿に引用されているネットフリックスからの引用は、配信されている日本語・英語・韓国語字幕を参考にして、引用者が翻訳したものである。

(※1)https://www.koreaherald.com/article/10384069 (引用者訳、以下同)

(※2)伊東順子『続・韓国カルチャー 描かれた「歴史」と社会の変化』集英社新書、2023、Kindle.

(※3)同上.

(※4)ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4、ネットフリックス、2022.

(※5)丸山俊一、NHK「世界サブカルチャー史」制作班『欲望の系譜 アメリカ70〜90s「超大国」の憂鬱』祥伝社、2022、84-87.

(※6)伊東は、この帰還兵が「敗残兵」として描かれており、それは「ベトナムの歴史観の中では正しいといえる」と指摘している。

(※7)小山太一「訳者あとがき」『若草物語』ルーザ・メイ・オルコット著、小山訳、新潮文庫、2024、534.

(※8)ハンギョレ21・シネ21著『韓国ドラマを深く面白くする22人の脚本家たち 「梨泰院クラス」から「私の解放日誌」まで』岡崎暢子訳、CUON、2024、253.